2023年2月,习在中央政治局第三次集体学习时强调:“要在教育‘双减’中做好科学教育加法,激发青少年好奇心、想象力、探求欲,培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体。”科学教育是培养科技创新人才、提升全民科学素养、营造科学文化氛围的重要基础。做好科学教育加法,反映了对科学教育内涵的新认识,凸显了科学教育在落实教育、科技、人才“三位一体”战略布局中的关键作用,是构建大科学教育格局、推进新时代中小学科学教育转型升级的关键所在。 科学教育是以自然科学内容为主,发展个体及群体科学素养的教育教学活动。广义的科学教育包含学前教育至高等教育、继续教育各学段,涵盖学校正式科学教育和校外非正式科学教育(如家庭、工作场所、博物馆、社区等)。狭义的科学教育主要指在中小学阶段实施的科学教育。[1]科学教育不仅关注知识体系的传授,更注重培养人的认知方式,掌握科学发现的过程和方法。国际科学教育新理念和新实践,为我国科学教育高质量发展、创新人才培养的育人模式转变提供了新思路。

-

-

不久前,在北京的寒意凛然中,82岁的中国科学院院士、数学家林群来到西什库小学,给这里的孩子们讲微积分。 在孩子的眼中,这位获得过中科院自然科学奖一等奖、捷克科学院数学成就奖、何梁何利科技进步奖等荣誉的知名科学家,更亲切的身份是“微积分爷爷”。在他的口中,微积分成了孩子也能懂的有趣问题。 与以往多次走进学校讲课不同,这一次,在讲台对面还多了三台摄像机和一群忙碌的技术人员。搭乘中科院中国科普博览求真云课堂的网络直播,“微积分爷爷”的科普现场实时传递到了遥远的黑龙江、宁夏、湖北、重庆、四川等地8个中小学课堂上,参与学生达到1000人。这些学生,大多都在县城甚至教育贫瘠的贫苦县。

-

【摘要】在中小学阶段着力加强科学教育,是建设教育强国、实现高水平科技自立自强的基础性工程。为此,文章分析了中小学科学教育发展脉络,系统总结进展成效,重点剖析常见认识误区,包括将科学教育窄化为“科学课”、将科学探究弱化为知识传递或固定程式、将社会协同育人简化为学校内部事务等,最后提出了科学教育的实践路径。 科学是推动人类社会发展的主动力,帮助人类告别愚昧、摆脱迷信、走向文明。在中小学阶段着力加强科学教育,是一体化推进教育、科技、人才高质量发展的必然要求,也是建设教育强国、实现高水平科技自立自强的基础性工程。2023年5月,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称《意见》),对加强中小学科学教育进行了系统性设计和制度性安排。如何准确把握科学教育内涵,完善中小学科学教育体系,提高青少年科学素养,是一项事关全局、关乎未来的时代课题。

-

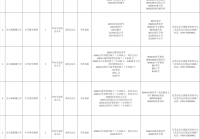

为解决企石镇公办小学教师紧缺的情况,确保教学秩序和学校管理的正常开展,现面向全国公开招聘公办小学临时聘用教师。 为解决企石镇公办小学教师紧缺的情况,确保教学秩序和学校管理的正常开展,现面向全国公开招聘公办小学临时聘用教师。具体如下:

-

东南网7月11日讯(本网记者 林先昌)近日,福建省核与辐射环境安全教育基地(下称“基地”)迎来了来自福州市马尾区罗星街道罗星社区暑托班的首批夏令营学生。福建省环境科学学会的“环境小卫士”作为志愿者讲解员,热情地为学生们讲解核与辐射环境安全知识。 基地按照“观、知、触、解、信”的展陈逻辑,巧妙设置了序厅、辐射知识与监管展区、核技术应用展区、核能与核电展区,以及场馆易趣游、神奇的核反应等多媒体互动区域,让公众在参观过程中全方位、多角度地了解核与辐射相关知识。

-

科学教育是提升国家科技竞争力、培养拔尖创新人才、提高全民科学素养的关键基础,全面推动新时代中小学科学教育已上升为国家战略层面的重大决策部署。习指出,要在教育“双减”中做好科学教育加法,激发青少年好奇心、想象力、探求欲,培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体。近年来,政府和社会各方对科学教育日趋重视,科学教育的质量和成效稳步提升。最新一次国家义务教育质量监测数据显示,我国中小学生科学学业表现整体良好,中等及以上水平学生数占比约八成,但从另一方面来看,学生科学学习自信心不足,学习方法有待改进,仅近两成学生期望长大后从事科学相关职业。

-

。党的十八大以来,科学教育工作得到了不断加强。习指出,要做好科学教育加法,激发青少年好奇心、想象力、探求欲,培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体。作为一线科学教育工作者,我们要将党的二十届三中全会精神内化于心、外化于行,以习新时代中国特色社会主义思想为指导,切实贯彻党的教育方针,高效落实立德树人根本任务,深化义务教育科学课程改革,进一步提高科学教育质量,努力培养科技创新后备人才。 当前我国基础教育正步入新的阶段,要面向“全人”培养目标,建立中国学生发展核心素养体系。核心素养强调形成正确价值观,具备必备品格和关键能力。关键能力就是解决复杂问题的能力,复杂问题往往是综合性的问题,也可以说是社会性的问题。过去,我们过分强调学科与学科之间的界限,割裂学校与社会之间的联系,将学生的学习框定在特定的学科领域和孤立的学校场域之中,这种两相分离的育人模式既不利于学生核心素养的发展,也与学生的德智体美劳全面发展格格不入,导致了学生学习与发展的一些问题。目标变了,手段必然要变革。核心素养的培育需要有与之相适应的高质量课程来支持。在科学教育中开展面向真实世界的涵养技术与工程素养的超学科性项目化学习,不失为一种富有时代意义和实践价值的努力尝试。

-

晨光映照下,北京市第一六一中学生态园里一片生机,初中生俯身麦田,专注测量土壤温湿度、记录小麦株高……刚刚过去的一学期里,这片冬小麦成了孩子们的“责任田”。施肥、松土、分析生长数据,在老师引导下,大家深入探究冬小麦生长习性,触摸生命科学的脉动。 “快来看!蚜虫果然有三个体节,教科书上的特征全对上了!”在实验室里的小麦解剖课上,学生陈则成在麦穗中发现一只蚜虫,小心翼翼用镊子取下。随着显微镜焦距调整,生物课本二维纸张上的昆虫图例,瞬间化作眼前鲜活立体的生命:头、胸、腹界限分明,几丁质外壳与附肢纤毫毕现。

- ‹‹ ‹ 1 2 ››