人工智能+金融:开启智能经济新篇章

在科技革命和产业变革不断深化的今天,人工智能作为引领未来的战略性技术,正深刻改变着经济社会的运行方式。2025年8月26日,国务院印发的《关于深入实施人工智能+行动的意见》(以下简称《意见》),为我国人工智能技术研发、产业培育和融合应用提供了系统性战略指引。该文件明确提出2027年、2030年和2035年三个阶段的发展目标,彰显出国家以人工智能推动新质生产力发展、构建现代化产业体系的坚定决心。在这一宏观政策背景下,人工智能与金融业的深度融合不仅成为行业变革的必然趋势,更是推动金融业高质量发展、服务实体经济的关键路径。

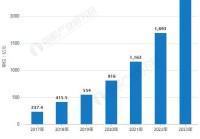

近年来,人工智能技术在金融领域的应用广度与深度持续拓展。相关数据显示,截至2023年末,我国主要银行业金融机构人工智能技术应用覆盖率已达89%。在银行业,智能客服、智能风控、智能投顾等应用已实现规模化部署,其中智能客服处理业务占比超过65%;在证券业,算法交易、市场预测、合规科技等方向取得显著进展,证券行业人工智能技术投入年均增长率达32%;在保险业,智能定损、精准定价、反欺诈等应用不断成熟,车险智能定损准确率已达85%以上。人工智能正在重构金融服务生态,提升运营效率,优化用户体验,强化风险管控能力。

数据治理问题突出。金融业高度依赖数据,但机构间数据孤岛现象严重,目前金融机构数据资源利用率不足,数据标准化程度低,共享机制缺失,制约了数据要素价值的充分释放。与此同时,数据安全与隐私保护要求日益严格。《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规对金融数据处理提出了更高要求。据相关机构统计,2024年上半年金融行业数据泄露事件超8400起,接近2023年全年总和,如何在合规前提下实现数据高效利用成为行业共性难题。

算力算法瓶颈亟待突破。金融业务具有高并发、低延迟、高可靠性等特征,对人工智能算力基础设施提出严峻考验。特别是在高频交易、实时反欺诈、大规模投资组合优化等场景中,既需要强大的计算资源,也需要高效、可靠的算法支持。我国人工智能芯片国产化率仍不足30%,在人工智能底层框架、核心算法及高端芯片等领域仍存在明显短板。

复合型人才供给不足。人工智能金融应用需要既懂技术又懂业务的跨界人才。当前全国高校人工智能相关专业毕业生年均不足,金融科技领域人才缺口过大。当前人才培养体系仍存在学科壁垒,高校人工智能专业偏重技术理论,金融专业缺乏技术深度,导致人才供给与行业需求之间存在显著差距。

《意见》的出台,为人工智能+金融带来重大战略机遇。根据国务院发展规划,到2027年,我国人工智能核心产业规模将超过2.5万亿元,带动相关产业规模达到20万亿元。随着技术不断成熟和政策持续赋能,人工智能与金融的深度融合将在以下几个领域展现广阔前景:

智能风控将迈向新阶段。人工智能可通过多模态数据融合分析,实现对信用风险、市场风险、操作风险等的精准刻画与动态预警。中国银行业协会《AI在金融风控领域应用报告》显示,引入AI智能风控系统的银行,信贷不良率平均下降31%,欺诈交易识别率提升至96%。通过自然语言处理技术分析企业财报、新闻舆情与宏观政策,通过图计算识别复杂的担保网络和资金往来,通过时序模型预测市场波动,从而构建全方位、全流程的风险防控体系。

个性化金融服务将实现新突破。依托用户画像、行为分析和深度学习推荐系统,金融机构能够为客户提供千人千面的金融产品与服务。中国银行业协会报告显示,2024年银行业31%的客服中心与远程银行开始探索应用大模型技术,智能机器人问题解决率提升两倍,客服中心与远程银行智能技术综合使用率升至93%,人工电话客户满意度连续四年高于99%。不仅在零售领域可实现精准营销和定制化产品设计,在企业金融领域也可基于供应链数据和经营状况,为中小微企业提供更适配的融资解决方案。

智能投顾将进入普惠新纪元。人工智能可显著降低投资咨询服务的门槛和成本,使更广泛的投资者享受到专业、理性的资产配置服务。据证券业协会统计,目前智能投顾覆盖客户数已突破5000万户,有效带动了投资咨询服务收入增长。结合投资者风险偏好、市场状况和宏观环境,智能投顾系统能够提供动态调整的投资组合建议,增强投资收益的稳定性与可持续性。

金融欺诈防控将实现智能化升级。面对日益专业化、隐蔽化的欺诈手段,传统规则引擎已难以应对。2024年,国家反诈中心会同相关部门紧急拦截涉案资金达3151亿元。机器学习算法能够从海量交易数据中识别异常模式,实时阻断欺诈交易,同时通过持续学习不断优化模型,提升防控精度,减少误报率,在保障安全的同时提升用户体验。

完善数据治理体系。建议加快推进金融数据标准化工作,建立行业数据共享基础设施,在安全可控的前提下促进数据有序流动。同时,进一步发展隐私计算、联邦学习等数据隐私保护技术,推动实现数据可用不可见,平衡数据利用与隐私保护的关系。建议2027年前建成国家级金融数据共享平台,实现主要金融机构数据互联互通。

加强核心技术创新。应加大对人工智能芯片、框架软件、核心算法等基础技术的研发支持,鼓励金融机构与科技企业联合攻关,突破关键共性技术瓶颈。建议设立人工智能金融科技创新专项基金,支持关键核心技术研发。同时,推动建设面向金融行业的人工智能算力基础设施,提供高质量、低成本的公共算力服务。

构建多层次人才体系。鼓励高校设立交叉学科,培养人工智能+金融复合型人才。推动产学研深度融合,通过共建实验室、实习基地等方式加强实践人才培养。完善职业培训体系,帮助现有金融从业人员提升人工智能素养和技术应用能力。建议三年内培养不少于10万名复合型金融科技人才。

创新监管模式。监管机构应加快推出人工智能+金融应用的相关标准与规范,明确模型可解释性、公平性、安全性等方面的要求。探索运用监管科技(RegTech)提升智能化监管能力,试点监管沙箱机制,为创新提供安全测试空间。建议2026年前建成国家级金融科技监管平台。

健全伦理治理体系。应高度重视人工智能应用中的伦理问题,防范算法歧视、模型黑箱、责任认定难等风险。推动金融机构建立人工智能伦理审查机制,确保人工智能系统的公平、透明、可控,维护金融消费者权益。建议制定《金融领域人工智能伦理准则》,建立算法备案和审计制度。

人工智能与金融的深度融合正处于战略机遇期。国务院《意见》的发布,为人工智能+金融的发展指明了方向、注入了动力。中关村互联网金融研究院作为长期关注金融科技发展的专业机构,将继续深化相关研究,促进产学研合作,推动标准建设,为行业健康发展贡献力量。我们坚信,在各方共同努力下,人工智能+金融必将充分发挥其创新赋能作用,为金融业高质量发展和实体经济转型升级提供坚实支撑,为中国式现代化建设开启智能经济新篇章。