34岁风靡全美80岁代言Céline她是史上最酷女作家

狼来了的故事,教我们要诚实。这条小鱼在乎的故事,教我们善良。孔融让梨,教我们谦让。大闹天宫,种下了第一颗反抗的种子。灰姑娘和小美人鱼,是对爱情最初的憧憬,以及对其中伤痛与残酷的隐约察觉。老人与海和鲁滨孙漂流记,则是对广阔天地的向往。

再之后是一些看似都有道理却又互相矛盾的故事:学习改变命运,还是寒门再难出贵子?为家庭和责任奉献一切,还是勇于出走活出自我的人生?我们的命运究竟由谁来决定,原生家庭还是MBTI?

当然,还有互联网上层出不穷的真实或编乎故事,无疾而终的罗生门、各执一词的当事人、不断反转再反转的剧情,让我们习惯了“让子弹再飞一会儿”,习惯了读小作文、看ppt、蹲课代表整理的时间线,也习惯了用概括性极强的标签和一句话标题来谈论整个事件;习惯了被包装成种种正义叙事的私心,也习惯了预制菜一般精准打击特定人群的“好故事”。

正是在一次次的分辨、判断、认同与拒绝中,我们逐渐确认了自己是怎样的人,也搭建着自己的小小同温层;这或许也是公共讨论严重缺位的语境下,一种无奈补位的“公民教育”。

毋庸讳言,我们这一代人,作为上网老运动员,早已懂得故事背后是价值观,争夺叙事就是争夺话语权。然而,我们要如何得知,自己选择相信的故事,背后没有另外一种更宏大、更隐蔽的叙事?我们自己讲述的“真实”故事,究其根源,又有着怎样的价值体系,怎样的避重就轻与自欺欺人?

辨认微短剧的套路或奇观化的阴谋论容易,但辨认那些更日常也更切身的叙事,则需要更大的勇气。当我们的人生故事在一遍遍的讲述中变得越来越“自洽”,足以应付不同场合下的突然提问;当我们对各类事件的反应日渐熟练,总能让自己站到互联网生态位中更正确的那一边。

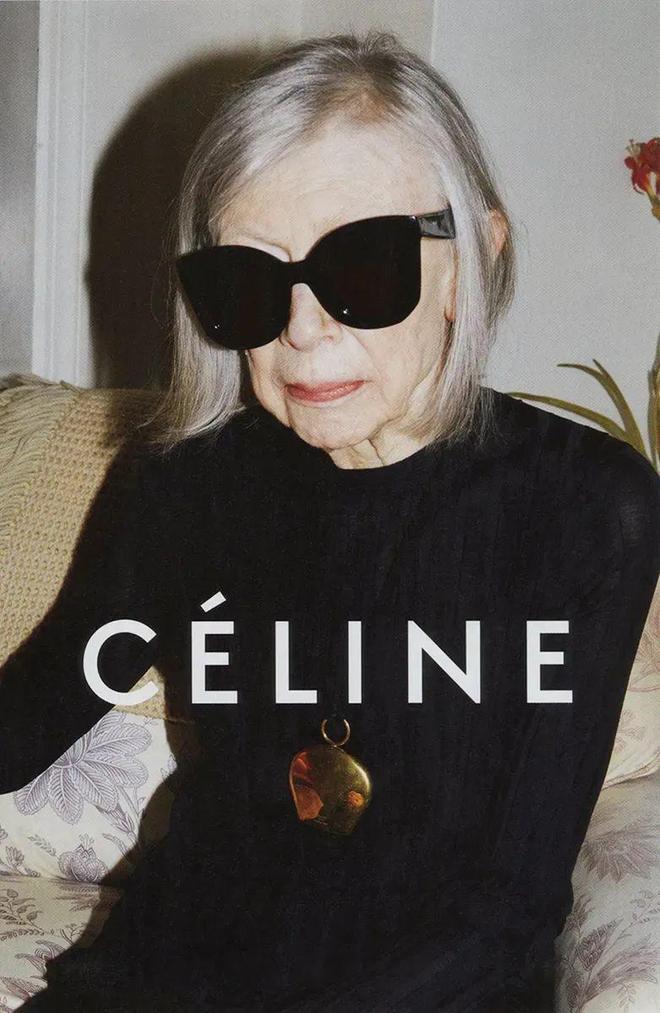

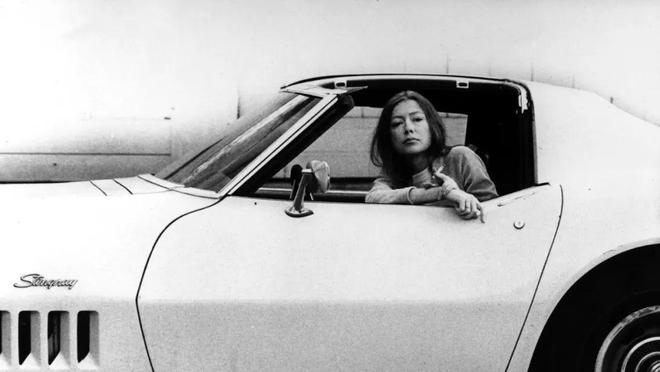

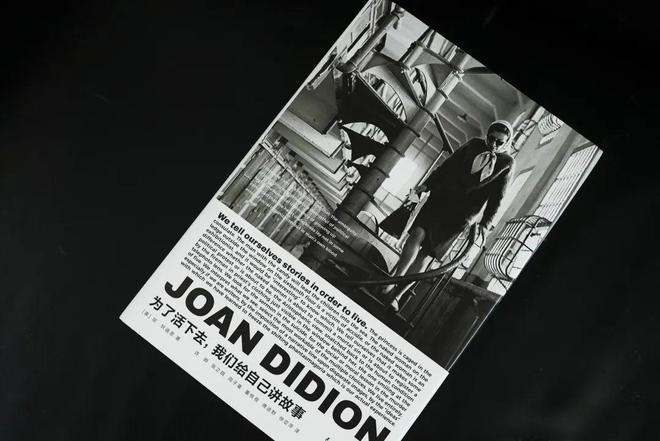

今天向大家推荐的是琼·狄迪恩的非虚构合集《为了活下去,我们给自己讲故事》,一部无与伦比的清醒之书:

不断质问一个国家最初也最为强势的叙事,逐一引爆建国神话、拓荒者传奇与美国梦;拆解人们耳熟能详却从未质疑过的历史传说、公共事件、社会运动、名人轶事,揭示背后顽固而隐形的国民心态;更勇于将手术刀对准自己,对准内心深处最软弱的自我。

从旧金山嬉皮士运动弄潮儿的真实生活,离奇杀夫骗保案中的思维定式,飞越太平洋的航班上一对夫妻口角引发的遐想,萨尔瓦多暴乱街区一个豪华购物中心所许诺的未来,作为一种城市梦想附庸的纽约,控了进程、窃取了成果的社会运动,总统大选与弹劾中的造势话术,到笼罩加州与整个美国几个世纪的国家叙事……从二战后社会失范的异常信号,到冷战格局最终崩溃前的漫长暗夜,“狄迪恩以清晰有力的语言,见证着我们时代最顽固难解的真相”(乔伊斯·卡罗尔·欧茨)。

“一位才华横溢的倾听者,一位睿智而敏感的讲述者,道出了当下与未来的真相,影响了数以百万计的读者”(Knopf出版社)

“我热爱狄迪恩的写作风格,她对素材的掌控,对历史瞬间的捕捉方式……每个有志于非虚构写作的年轻人都必须读的经典作家。”(《江城》作者何伟)

“初次读到狄迪恩,对我来说不亚于一场精神地震……她是我的精神向导和守护者,一位真正伟大的艺术家”(《芭比》导演格蕾塔·葛韦格)

“我们这一代的女作家,在提起她的名字时,总是满怀敬畏。在她之前,我们不知道女性也可以用这样权威的语调写作”(扎迪·史密斯)

“作为一位编年史学家,狄迪恩在长达半个多世纪的时间里始终处于美国文学的巅峰。”(《洛杉矶时报》)

“仅凭才华、技巧、洞察力与智慧,赢得了知识界的关注,也征服了大众媒体,狄迪恩是美国自己的波伏娃——坚韧、自主与成就的象征。”(《洛杉矶书评》创办人)

《为了活下去,我们给自己讲故事》是琼·狄迪恩跨越50年的非虚构作品合集, 完整收录 8 部代表性作品,以下为分册内容介绍 :

病痛缠身的西部片英雄的演员、遁世的亿万富翁、在赌城排队结婚的准新娘、天真的嗑药青年、左翼理论信奉者,以及自我神化的好莱坞、只属于年轻一代的纽约、废弃的恶魔岛监狱、丑陋豪宅林立的纽波特、渴望一场新的战争的夏威夷……

“他们既不邪恶,也不迷人,而是带有缺陷地活着,有一种哀伤的美感……极为罕见的展示,代表了当今美国散文的最高水准。”(《书评》)

从“黑豹党”联合创始人休伊·牛顿的牢房,到时任加州州长夫人南希·里根在镜头前的摆拍,狄迪恩以其标志性的讽刺与洞察,揭示了那个时代的空虚、偏执与荒谬。

她带领读者走进洛杉矶的盖蒂中心,一座富人与“永远不会怀疑他们的人”订立契约的世俗庙堂;波哥大机场,立体地图屏幕上,许多哥伦比亚城市次第点亮又熄灭;约旦沙漠,詹姆斯·派克主教的葬身之地,为了“体验耶稣曾走过的荒原”:它们是有形的许诺,也是某种无形之物的纪念碑。

购物中心透支了人们对未来的信心,又将它们重新兜售;被陈旧观念盗用的女性运动,再次劫持和利用了女性的想象;教主与信徒、抗议者与电视台、官僚与好公民,永远在互相生产;“黑暗之心”不存在于社会组织的谬误,而是深植于人类的血液……时代背叛了它的孩子,他们所熟知的世界已不复存在。

诚然,生活(无论是公共生活还是个人生活)的确是一种被发明的叙事,尤其是在现实遭遇与“理当如此”的构想发生冲突时,叙事的作用将凸显出来,用以扭曲、改造与修复现实。

在本书中,狄迪恩在挚友亨利的追悼会上反思“死亡”的概念;在好莱坞制片厂中寻找里根夫妇的政治与生活模式;在被共生绑架但最终加入其中的帕特里夏·赫斯特身上看见失落的“加州性”;在《洛杉矶时报》的兴衰史中,揭示“两个美国”(东部与西部)之间无法弥合的裂痕;在轰动一时的中央公园慢跑者案中,剖析黑人运动与白人精英的双重虚构,以及作为“故事”的纽约,“这座城”……以强有力(且并不借助虚构与煽情)的叙事照亮了现实生活与其偏好叙事之间的鸿沟,无可辩驳地证明了:生活不只是叙事而已;甚至叙事也不只是叙事而已。

罗纳德·里根电影片场化执政风格的遗产;新任众议院议长纽特·金里奇的作秀戏码;杰西·杰克逊作为黑人参选的“历史性”;杜卡基斯竞选中的影像操纵与舆论控制术;克林顿的“中间路线”,以及莱温斯基性丑闻事件的媒体演进;2000年大选中“以信仰为基础”的拉票,以及宗教在这个国家底层设计中扮演的角色;政治权威阶层的“背信弃义”,以及对“进程”这一幻觉机制本身——

:一个高度专业化的机制,其准入渠道自然也只向内部专业人士开放,那些管理政策运行和对此进行报道的人,那些组织民调和引用民调的人,那些在周日秀上提出问题和回答问题的人,那些媒体顾问、专栏作家和政策顾问,那些举办闭门早餐会和前往参加的人;

猪湾事件、里根主义、肯尼迪遇刺、水门事件、伊朗门丑闻背后的古巴阴影在阳光最明媚的美国城市,剖出一颗真正的“黑暗之心”

二十世纪后半叶,为避免战争蔓延至本土,美苏热衷于在第三国寻找“代理人”。越南、阿富汗、萨尔瓦多、古巴……纷纷沦为意识形态战争的牺牲品。

1959年,古巴独裁者巴蒂斯塔被卡斯特罗推翻,流亡至迈阿密,大批流亡者随之而来。在这个阳光海滩度假胜地,构筑出一座财富与罪恶交织的影子城市。

在这场旷日持久的角色扮演中,一代又一代的“英雄”被豢养、利用、鼓动与背叛,美国自身也泥足深陷:无法掉头的承诺、摇摆不定的佛州选举、三任总统接连卷入丑闻与弹劾……狄迪恩以其一贯的冷酷笔调,无情地揭示了一个流亡群体的执念与一个超级大国的国家意志如何彼此牵制,又互相利用。迈阿密不仅是一座城市,更是一场持续数十年的代理人战争的剧场,是美国梦与失败革命之间最具戏剧性的灰色地带。

萨尔瓦多,另外一场“代理人”战争的牺牲品。1982年,去往迈阿密的5年之前,狄迪恩来到萨尔瓦多,

“来到萨尔瓦多你才会知道,秃鹫会从软的地方吃起,眼睛、的生殖器、张开的嘴巴。张开的嘴巴可以塞上某种象征物,用来传达信息,比如,一根;如果是土地所有权问题,则是争议地区的泥土。以及,毛发腐朽的速度比肌肉慢,在尸堆里,被一头秀发环绕的头骨并不罕见。”

恐怖活动是此地的常态。黑白相间的警车成对巡逻,枪管从敞开的窗户中伸出来。路障随时会出现,士兵们从卡车里四散开来,迅速就位,手指始终放在扳机上。在西班牙语中,

“狄迪恩赋予了这个国家生命,读完本书,你会发觉萨尔瓦多早已深深地侵入我们的身体,像一条无法摆脱的水蛭。”(《》)

逐一引爆建国神话、拓荒者传奇、美国梦……《我的来处》是一部献给加州梦的哀歌集——献给唐纳大队、黑色风暴这样的西进故事或族源传说;铁路、石油公司、农业企业和航空航天业;水权、国防合同、在外业主和移民;小说家杰克·伦敦和弗兰克·诺里斯、哲学家乔赛亚·罗伊斯、画家托马斯·金卡德;高速公路、郊区购物街、制毒工坊、旧金山的波希米亚俱乐部、莱克伍德的马刺队;对监狱的资金投入比对大学的还要多的加州议会。

自十九世纪中期,她的曾曾曾外祖母带着一份玉米面包秘方和一把土豆压泥器,从阿肯色州穿越大平原来到内华达山脉时起,狄迪恩家族就生活在加州,因而对这片土地怀有主人般的感情。然而,她在70岁时回望过去,终于苦涩地发现:

一窥传奇报道的“底层设计”1970年夏,狄迪恩在墨西哥沿岸旅行了一个月,采访、记录,但没写出一篇文章;1976年,她去了旧金山,为《滚石》杂志报道帕特里夏·赫斯特审判,但发现自己更想写的是童年和西部对历史的理解。

今天的读者会带着些许震惊,甚至是恐惧,发现这些早已远去的美国印象是多么熟悉。她对她的时代的洞见远超所有人。

周子寰(《萨尔瓦多》),圣安德鲁斯大学社会人类学博士生,主持人类学翻译平台“还有本书没读”。

(《迈阿密》),香港中文大学文化研究系哲学硕士,历任《新京报书评周刊》记者、《文化纵横》编辑、哔哩哔哩智库研究员,现为上海《东方电影》杂志社执行主编。撰写文化评论及访谈百余篇,散见于澎湃新闻、《新京报》《南方人物周刊》、Vogue等媒体。

(《我的来处》),香港浸会大学传播学博士,上海师范大学影视传媒学院副教授,著有《超越实证逻辑:媒介与文化研究的批判方法论》,曾于澎湃新闻撰写“真实影像”专栏。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.